クチナシの実が,鮮やかなオレンジ色に色づいています。[写真5]

クチナシの実は,昔からクリキントンやタクアンを黄色く染める食用染料として,身近に使われています。

平凡社『世界大百科事典』(2005年)には,次のように書いてありました。

熱水で煎じた黄色液は染料としても用いられた。色素成分はクロセチン。日本でも古くから利用され, ≪肥前国風土記≫にその名がある。また≪古今和歌集≫巻十九に〈みみなしの山のくちなし得てしがな思ひの色のしたぞめにせむ〉の歌があり,大和の耳成山は一名くちなし山といった。くちなしの実を得て,黄色に下染めして,緋色を得ようとの意である。 ≪延喜式≫は〈梔子〉を用いる染色に,〈紅花〉との交染による〈深支子〉と〈浅支子〉をあげている。また食用染料ともなり,瀬戸乃染飯や豊後染飯が今にのこる。

「色の元」はどんなものなのでしょうか。

実を半分に切って確かめてみました。[写真1][写真2]

予想では,6角形の外観からして,中は6室に分かれ,大きな種子が6個入っているのではないかと想像しましたが,意外にも,中は1室で全体に赤茶色のねっとりとした果肉がつまっていました。

果肉のなかには,小さな種がたくさん入っています。

果実の分類からいえば,ウリなどと同じ液果(漿果しょうか)でしょうか。

「色の元」は,この果肉部分のようです。

『牧野富太郎植物記5』(1974年)には,クチナシの実について次のように書いてありました。

クチナシの実はだ円形をして,たてに6本の角ばったつばさがついていて,いただきには6枚のがくが残ってついています。この実は,染料にしたり,また薬用にします。クチナシの実は黄色いので,これから絵の具をとります。熟した実をつぶして,水にひたすと黄色い色素がとけだしてきます。このしるに少し重曹をまぜると美しいきみどり色の絵の具になります。江戸時代には,このクチナシの実の黄色いしるでご飯をたき,これをクチナシ飯といって重箱につめて祝いものに用いたといいます。また,このしるで布を染めたものをクチナシ染めとよんでいました。

また,この黄色いしるで木版の手ずりを行い,年賀状をつくる風流人もいました。クチナシの実は薬効があるといわれ,古くから薬として用いられています。

実がなるのは一重咲きのものですが,この実は熟しても口をあけないので,ロ無しとよばれるようになったといわれています。また,細かいたれのある実をナシの実にみたて,上部についているがくをくちばしに見たてて,これをクチとよび,クチナシ(くち梨)とよんだのだともいわれています。

クチナシの実も,ウリと同じような形をしていれば,「口無し」などという名はつけられなかったでしょう。

長くのびた萼と6角に角ばった実の形は,いかにも裂開しそうな姿をしていますよね。

「このしるに少し重曹をまぜると美しいきみどり色の絵の具になります。」と書いてあるので,試してみました。

重曹の粉を加えると,一瞬に化学反応をおこして色が変わると期待したのですが,何も変化がありません。

左が重曹を加えていないもの。右が重曹を加えたもの。

しばらく置いていたのですが,何も変化はありませんでした。

なぜ変化がないのかはよく分かりません。

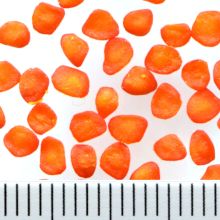

果肉部分を洗い流して,種を取り出してみました。

種は長楕円形,扁平,長さ4~5mm。[写真3][写真4]

1個の実に206個の種が入っていました。

別の実には207個の種が入っていました。

図鑑には種子の色は白色と書いてありますが,取りだした種の色は,赤茶色をしていました。

果肉の色に染まっているのかもしれないと思い,水に一日つけてみましたが,白色にはなりませんでした。

クチナシの実の薬効については,『世界大百科事典』に,次のように書いてありました。

クチナシやコクチナシなどの果実を漢方で山梔子(さんしし)とよぶ。イリドイド配糖体ガルデノサイドgardenoside,カロチノイド配糖体クロシンcrocin(カロチノイドはクロセチン crocetin)を含む。他の生薬と配合して,消炎,止血,解熱,鎮静薬として,眼科,耳鼻咽喉科の炎症や化膿,黄痘,膀胱炎,月経過多,不正子宮出血などに用いる。打撲傷には単独であるいは卵白や他の生薬と配合して外用する。